Представительство Роспотребнадзора в интернете

rospotrebnadzor.ru

Лаборатория клеточных и молекулярных основ иммунитета

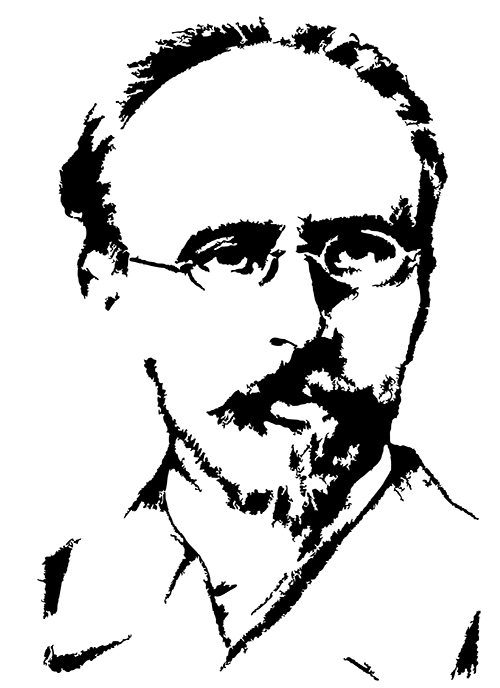

Руководитель лаборатории:

д.м.н., профессор Бляхер Мария Сергеевна

Сотрудники:

- Федорова Ирина Михайловна, к.м.н., в.н.с.

- Котелева Светлана Игоревна, к.м.н., в.н.с.

- Попова Ольга Петровна, д.м.н., в.н.с.

- Рамазанова Зарема Керимовна, к.м.н., в.н.с.

- Капустин Иван Всеволодович, к.м.н., в.н.с.

- Одинцов Евгений Евгеньевич, к.м.н., с.н.с.

- Сандалова Светлана Вячеславовна, н.с.

- Безарева Елена Александровна, мл.н.с.

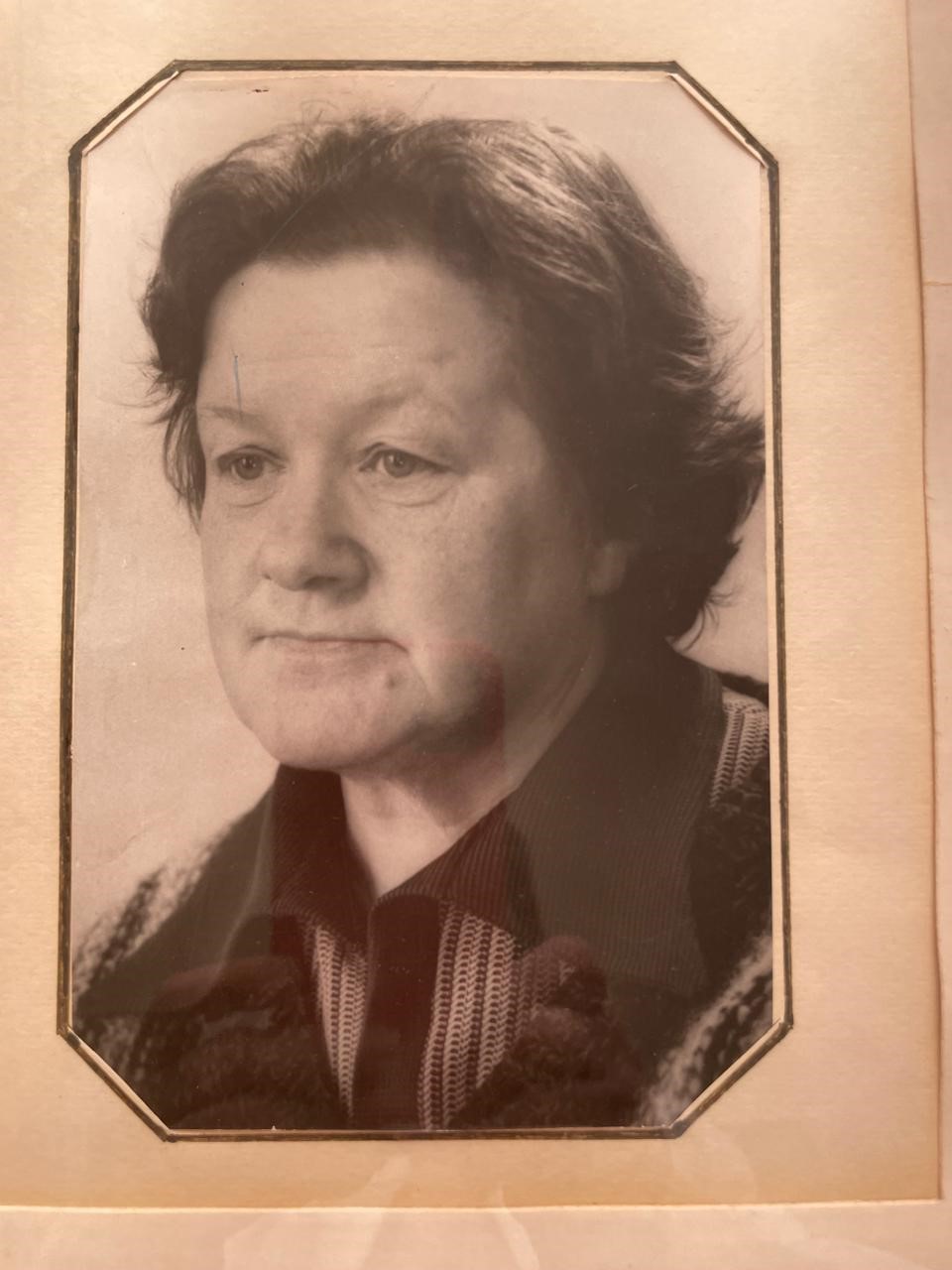

1958 - 1964 г.г. – Руководитель лаборатории - Заслуженный деятель науки РСФСР профессор М.П. Покровская

Лаборатория была сформирована на основе творческого коллектива, сложившегося в ГИСК им. Л.А.Тарасевича - лаборатории по изучению особо опасных инфекций. Основным направлением исследования лаборатории стала разработка новой вакцины против брюшного тифа Vi-антигена S.typhi.

Детальные серологические, цитологические и морфологические исследова¬ния, выполненные при участии М.П. Покровской, Н.А. Краскиной, С.Л. Бляхера, Н.М. Гуторовой, А.П. Аллилуева, Н.И. Брауде, показали, что в основе формирова¬ния поствакцинального брюшнотифозного иммунитета лежит перестройка лимфо¬идных органов.

В этот период были выполнены кандидатские диссертации А.П. Аллилуева и Е.М.Вегер, завершены и оформлены работы С.Л. Бляхера и Н.И. Брауде, начатые в ГИСК им. Л.А. Тарасевича.

Докторская диссертация

С.Л. Бляхер

«Динамическое взаимодействие живых вакцин и макроорганизма»

Кандидатские диссертации

Н.И. Брауде

«Роль клеточных и гуморальных факторов противобруцеллезного иммунитета в фагоцитозе»

А.П. Аллилуев

«Получение и свойства препарата Vi-антигена S.typhi, как вакцины для профилактики брюшного тифа»

Е.М. Вегер

«Судьба Vi-антигена S.typhi в организме и значение образования комплекса Vi-антиген - Vi-антитело в диагностике брюшнотифозного бактерионоси¬тельства»

Положено начало исследованию лимфоцита, как основного элемента формирования противоинфекционного иммунитета. На основе Vi-антигена S.typhi разработан новый способ выявления брюшнотифозного носительства.

На основе Vi-антигена были созданы два диагностических препарата:

- Эритроцитарный диагностикум для выявления Vi-антигена S.typhi

- Ви-тифин для постановки кожной пробы с целью выявления хронических носителей S.typhi

1964-1990 г.г. – Руководитель лаборатории - профессор Н.А. Краскина

Изучение клеточных механизмов формирования поствакцинального иммуни-тета. Было показано, какие субпопуляции лимфоцитов участвуют в формирова¬нии иммунного ответа к различным антигенам и обеспечивают фактическую защи¬ту от инфекций.

Пробиотики и иммунная система.

- Все аспекты влияния пробиотиков на иммунную систему выявлены только при нарушениях в ее функционировании.

- Нормализация субпопуляционного состава лимфоцитов.

- Снижение временных нарушений кроветворения, вызванных разными причинами.

- Нормализация нарушений интерфероногенеза или отдельных его звеньев.

- Активация Т-хелперов первого типа, обеспечивающих противоинфекционную защиту.

- Повышение продукции ФНОα, ИФНγ, увеличение соотношения Th1/Th2.

Антилимфоцитарные антитела - создание и разные аспекты применения.

Работа включала создание нового иммунодепрессанта - антилимфоцитарного глобулина: его применение в эксперименте и клинике и разработку подходов к направленной иммунорегуляции с помощью антител против отдельных субпопуля¬ций лимфоцитов и идиотипов клеточных рецепторов.

По результатам этой работы создан ряд методических документов и техни¬ческих документаций, на основании которых выпускаются иммунодиагностические и лечебные препараты.

- ИНСТРУКЦИЯ по изготовлению и контролю очищенных лимфоцитарных антигенов

- ИНСТРУКЦИЯ по изготовлению и контролю иммуноферментных тест- систем для выявления лимфоцитарных антигенов и антилимфоцитарных ан¬тител

- ДОПОЛНЕНИЕ к наставлению по применению препарата «Ацилакт», ка-сающееся его иммуномодулирующих свойств

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «Применение препаратов- эубиотиков в качестве иммуномодуляторов»

Создание концепции иммунологической безвредности вакцинации.

Это направление работы было создано профессором Н.А. Краскиной и на протяжении многих лет разрабатывалось совместно с ГИСК им. Тарасевича и Бер¬линским контрольным институтом сывороток и вакцин.

Показано, что при введении вакцин наряду с формированием специфическо¬го защитного иммунитета появляются существенные неспецифические сдвиги в состоянии иммунной системы, которые имеют различную продолжительность и глубину и не могут быть безразличными для полноценного функционирования им¬мунной системы - осуществления защиты организма от инфекций, опухолей, фор¬мирования аутоиммунной патологии.

На основании этих данных создан и внедрен в практику здравоохранения норма-тивный документ:

- РД-42-28-10-90 «Порядок и методы контроля иммунологической безо¬пасности вакцин»

Открытие нового свойства лимфоцитов - их способности осуществлять кон-троль клеточной пролиферации в органах лимфоидной и нелимфоидной при¬роды.

Открытие зарегистрировано под номером 254 Госкомитетом по изобретениям и от-крытиям в 1983 г. Авторы: Н.А. Краскина, Л.Д. Лиознер, А.Г. Бабаева.

Докторские диссертации

Н.А. Краскина

«Антилимфоцитарные сывороточные препараты: их биологические свойства и применение в эксперименте и клинике»

Э. Зегер

«Изменения в системе иммунокомпетентных клеток, вызванные вакцина¬цией против столбняка и гриппа»

М.С. Бляхер

«Поверхностные мембранные структуры Т-лимфоцитов - препара¬тивное выделение, серологические свойства и биологические функции»

Кандидатские диссертации

Н.А. Краскина

«Функции лимфоидной ткани в формировании поствакцинального иммунитета»

Т.К. Лопатина

«Создание иммунологической толерантности к бактериальному полисахариду и изучение ее клеточных основ»

O.В. Котельникова

«Влияние антилимфоцитарных препаратов на формирование трансплантационного и противоинфекционного иммунитета у мышей»

А.Л. Пухальский

«Изучение иммунологической реактивности организма человека на клеточном уровне с помощью феномена образования розеток»

А.И. Мокренко

«Иммунологическая характеристика поверхностных полисахаридов серогрупп А и С»

М.С. Бляхер

«Анализ антигенных и функциональных особенностей клеток кроветворной ткани мышей с помощью антилимфоцитарных сывороток различной специфичности»

P.И. Арифханов

«Человеческий плацентарный гаммаглобулин как ингибитор ре¬акций трансплантационного иммунитета»

А.И. Савельев

«Применение антилимфоцитарного глобулина для лечения систем¬ной красной волчанки и ревматоидного артрита»

И.М. Федорова

«Применение клеточного электрофореза для изучения субпопуляционного состава лимфоцитов и оценки специфичности антилимфоцитарных моноклональных антител»

В.Н. Николаенко

«Сдвиги в системе иммунокомпетентных клеток у людей, имму¬низированных различными вакцинами»

С.П. Истошина

«Выделение, очистка и характеристика некоторых мембранных компонентов лимфоцитов мыши и человека»

1990 — по настоящее время – Руководитель лаборатории – профессор, д.м.н. М.С.Бляхер

Работа ведется по ряду направлений и получены следующие результаты.

Показано, что отдельные гликопротеидные структуры мембраны лимфоци¬тов не только являются маркерами субпопуляций, но и обладают способностью за¬мещать их функционально.

Выявлен новый механизм аутоиммунной регуляции - циркуляция в сыво¬ротке крови лимфоцитарных антигенов и антилимфоцитарных антител.

Разработаны новые представления о биологическом действии препаратов пробиотиков

- выявлена их способность осуществлять иммуномодулирующее дей¬ствие при ряде состояний

- вторичном иммунодефиците, атопических дерматитах и др.

При обследовании детей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, выявлено, что изменение состояния иммунной системы отражает экологическое неблагополучие.

Подробно исследовано состояние иммунной и цитокиновой систем у часто болеющих детей и детей, больных бронхиальной астмой; исследованы показания к иммунокоррекции у них и возможность ее эффективного проведения.

Созданы новые представления о проведении адекватной иммунокорригирующей терапии - ее можно осуществлять только по результатам исследования иммунной системы и только людям с нарушениями в ее состоянии.

Работы проводились в рамках ряда программ - «Биотехнология в современ¬ной медицине», «Дети Чернобыля», «Вакцины нового поколения и диагностиче¬ские тест-системы будущего».

Кандидатские диссертации

И.В. Каледина

«Применение иммуноферментного анализа для выявления антилимфоцитарных антител»

Г.В. Щурина

«Гуморальные факторы Т-клеток и их роль в регуляции поствакцинального иммунитета»

С.Н. Архипов

«Нарушения в иммунном и интерфероновом статусе и влияние на них некоторых иммуномодуляторов при заболеваниях урогенитальной и бронхолёгочной систем»

И.В. Капустин

«Влияние полиоксидония на формирование иммунного ответа и неспецифические изменения в иммунной системе при вакцинации против дифтерии и столбняка»

З.К. Рамазанова

«Состояние иммунной системы, интерфероногенез и продукция цитокинов у часто болеющих детей с бронхиальной астмой в разные периоды заболевания»

Н.В. Карпова

«Состояние иммунной и цитокиновой систем у часто болеющих детей и методы коррекции выявленных нарушений»

С.И. Котелева

«Цитокиновый профиль иммунного ответа у детей, больных коклюшем, и его изменение в зависимости от особенностей течения заболевания»

Направления научных исследований лаборатории в настоящее время

Продолжая традиционную тематику лаборатории – исследование цитокиновой регуляции постинфекционного и поствакцинального иммунитета, - сотрудники лаборатории в тесном творческом контакте с врачами-инфекционистами работали над получением критериев выбора иммуномодулирующей терапии для больных с острыми и хроническими инфекционными заболеваниями. Была создана концепция иммуноориентированной терапии, основанная на объективной оценке состояния иммунной системы пациента. С этой позиции проанализировано назначение некоторых интерфероногенов, кортикостероидных гормонов, синтетических иммуномодуляторов и достигнуто повышение эффективности иммунотропной терапии за счет определения оптимального момента ее назначения.

С 2016 г. основной акцент исследований был перенесен на антигенспецифический Т-клеточный иммунный ответ организма. Формирование специфического клеточного иммунитета при инфекционных заболеваниях изучено в значительно меньшей степени, чем гуморального, а между тем, при ряде инфекций (главным образом, вирусных) именно этот механизм определяет иммунологическую память и эффективный иммунный ответ при повторных заражениях.

Основываясь вначале на доступных источниках очищенных антигенов или инактивированных микробах (антигены вируса простого герпеса I типа, Neisseria meningitidis, Bordetella pertussis, Cryptosporidium parvum) мы разработали подход к выявлению в крови пациента и к количественной оценке Т-лимфоцитов, способных распознавать антигены возбудителя того или иного заболевания и активироваться в их присутствии.

Разработанный методический подход может применяться в лабораториях разного уровня оснащенности и ограничивается только доступностью антигенов, необходимых для стимуляции Т-клеток памяти. В 2022 году нами был запатентован метод, в котором для антигенной стимуляции могут быть применены антигены, сорбированные в лунках планшетов для серологической ИФА-диагностики инфекции, вызванной SARS-CoV-2.

Этот метод за счет своей простоты обладает характеристиками скринингового, может использоваться для изучения влияния лекарств и факторов внешней среды на Т-клеточную память, для мониторинга вакцинного процесса, сравнения эффективности вакцин, прогнозирования защищенности населения от периодических волн заболеваемости.

В ближайшей перспективе планируется исследовать связь между состоянием врожденного иммунитета у пациента и формированием специфического Т-клеточного иммунитета против текущей у него инфекции. Получены первые результаты, запланирована кандидатская диссертация.